Der Begriff Atomphysik hat sich im Lauf der Zeit gewandelt. Wusste man im 19. und zu Beginn des 20.Jahrhundert noch nicht, aus welchen Teilchen das Atom besteht, beschreibt er heute die Atomhülle und die Wechselwirkungen verschiedener Atome untereinander. Zum Einsatz kommen dabei u.a. Methoden der Quantenoptik, die zum Zeitraum, den dieser Artikel beleuchtet, noch nicht verfügbar waren.

Glauben und Wissen

Bereits in der Antike tauchen erste erstaunliche Erklärungsversuche für die Welt im Kleinsten auf: der indische Philosoph Kanada entwickelt um 600 v.Chr. die Theorie der Anu (Atome). Demokrit und sein Lehrer Leukipp waren rund 150 Jahre später also nicht die Ersten, sondern womöglich bereits von asiatischer Naturphilosophie beeinflusst. Das besondere an diesem griechischen Modell besteht eher darin, dass erstmalig eine Trennung zwischen göttlichem Wirken und der Natur selbst stattfindet.

Der Idee der heutigen Stringtheoretiker kommt die klassische chinesische Sicht auf die Welt sehr nahe: die Lebensenergie Qi und ihre fünf Wandlungsphasen stehen für eine dynamische Welt ohne Atome, alles entsteht aus einem stetigen Energiefluss.

Im Mittelalter werden atomistische Ideen sowohl von islamischen Theologen, als auch von jüdischen Gelehrten diskutiert. Die Mutaziliten und später die Ash'ariten entwickeln den Kalām-Atomismus, nachdem Gott die Welt aus vergänglichen Atomen erschaffen hat, die nur durch seinen Willen Bestand haben. Griechisches, jüdisches und islamisches Gedankengut standen lange Zeit in regem, sich gegenseitig befruchtendem Austausch.

Wissenschaft, wie wir sie heute verstehen ist stets empirisch, sie benötigt immer etwas Beobachtbares, Messbares bzw. Experimente, deren Ergebnisse reproduzierbar sind. Auch kreative Ideen und Theorien, die rein hypothetischer Natur sind oder aus reiner Mathematik entspringen, zählen dazu. So lange diese überprüfbar bzw. widerlegbar sind, haben sie ihre Berechtigung. Eine Ausnahme bildet die Metaphysik, diese benötigt keine empirische Forschung, kann aber trotzdem logisch konsistent - also in sich schlüssig - sein. Ob sie wirklich ein geeignetes Werkzeug für Physiker darstellt, ist seit langem ein philosophisches Streitthema und bleibt bis auf Weiteres eine - Glaubensfrage.

Erste Theorie

Der erste, der mithilfe empirisch erhobener Daten eine Atomtheorie begründete, war der englische Naturforscher John Dalton (1766-1844). Er kannte bereits die Arbeiten von Robert Boyle (1627–1691), in denen Teilchen eine entscheidende Rolle bei chemischen Reaktionen spielen, ebenso die von Isaac Newton (1643–1727) und dessen hypothetische Annahme von winzigen Teilchen ("corpuscles").

Konkreter nutzbar waren für ihn die Arbeiten von Landsmann Joseph Priestley (1733–1804), der Gase wie den Sauerstoff entdeckte und feststellte, dass Luft ein Gemisch aus diesen sein muss und kein eigenes Element darstellt. Ein weiterer wichtiger Grundpfeiler für Daltons spätere Theorien stammt vom Begründer der modernen Chemie, Antoine Lavoisier (1743–1794). Dessen Gesetz der Massenerhaltung zeigte, dass bei chemischen Reaktionen keine Massen verloren gehen.

Daltons ursprüngliches Interesse galt der Meteorologie ("Meteorological Observations and Essays", 1791) und verschob sich mit der Zeit hin zur Untersuchung von Gasen, Flüssigkeiten und deren Mischungen. Sehr früh als Lehrer tätig, leitete er ab 1781 eine Schule in Kendal (England), bekam eine Lehrstelle in Manchester an der Warrington-Akademie (1793), gab diese aber auf und begnügte sich ab 1800 mit den Einnahmen aus Privatunterricht.

Zu dieser Zeit erstellte er das nach ihm benannte "Dalton-Gesetz", nachdem in einer Gasmischung jedes einzelne der Gase einen, von den anderen unabhängigen, Druck ausübt (Partialdruck). Unabhängig von Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850), der Namensgeber dafür werden sollte, formulierte er 1801 ein Gesetz für die proportionale Ausdehnung von reinen Gasen und prägte den Begriff vom "Absoluten Nullpunkt" eines Gases, bei dem es in den flüssigen oder festen Aggregatzustand übergeht.

1802 bestimmt er ziemlich genau den Anteil von Sauerstoff (O: 21%) und Stickstoff (N: 79%) in der Luft. Vom "Henrysches Gesetz" seines Freundes William Henry (1774-1816) ausgehend, nahm Dalton an, dass die unterschiedlichen Gewichte der Gase Ursache für deren Löslichkeit mit anderen Gasen sei. Dessen Gesetz besagt, dass die Löslichkeit proportional zum Druck des einzelnen Gases ist. Da dieser wiederum proportional zum Gewicht sein muss, hatte Dalton damit einen Schlüssel gefunden, anhand dessen er eine Tabelle mit relativen Atomgewichten aufstellen konnte.

"A New System of Chemical Philosophy" (1808) ist die erste Arbeit, in der Dalton seine Atomtheorie formuliert: mit kleinsten unteilbaren Teilchen, die in jedem Element gleich sind, sich aber von denen anderer unterscheiden.

Dalton unterschied noch nicht zwischen Molekül und einzelnem Atom. Wasser, Ethanol und Kohlenmonoxid erschienen ihm als kleinste, unteilbare Teilchen. In seiner Tabelle setzte er für Wasserstoff ein relatives Gewicht von 1, für Sauerstoff 5,5 und für Stickstoff 4,2. Später korrigierte und verbesserte er diese Werte. Wie er dazu kam, führte er nicht aus. Die spekulative Idee der Atome und ihrer Massen waren mehr oder weniger ein Nebenprodukt seiner Tabelle.

Die Präzision der Messungen ist der Vorarbeit des deutschen Philosophen und Chemikers Jeremias Benjamin Richter (1762-1807) zu verdanken. Der Begründer der Stöchiometrie (mathematisches Hilfsmittel der Chemie zur Berechnung von Reaktionsgleichungen und Massenverhältnissen) lieferte gleichzeitig wichtige Erkenntnisse für Daltons Atomtheorie.

Thomas Thomson (1773-1852) unterstützte zusammen mit William Hyde Wollaston (1766-1828) Daltons Theorie der Atome und sorgte mit dem Lehrbuch "Elements of Chemistry" (1807) für ihre rasche Verbreitung. Der schwedische Mediziner und Chemiker Jöns Jakob Berzelius (1779-1848) erhöhte darauf aufbauend die Präzision der Messungen und konnte (von 1808-1818) die Atommassen von 40 Elementen bestimmen. Bis zu Dmitri Mendelejews (1834-1907) erster systematischen "Tafel der chemischen Elemente" im Jahr 1869 sollten aber noch 50 Jahre vergehen - übrigens eine ausgezeichnete Idee für einen separaten Artikel.

Erste Beobachtung

Als der schottische Botaniker Robert Brown (1773-1858) in einem Wassertropfen verteilte Pollen des Mandelröschens (auch Atlasblume oder Schöne Clarkie) unter dem Mikroskop beobachtete, bemerkte er zuckende, ruckartige Bewegungen der Pollen. Diese Bewegungen ähnelten dem, was der niederländische Arzt und Botaniker Jan Ingenhousz (1730-1799) bereits 1784 beobachtete, als er Rußpartikel mit Alkohol in Verbindung brachte.

Führte Ingenhousz den Tanz der Teilchen auf die Verdunstung des Alkohols zurück, sah Brown 1827 in seinen zuckenden Pollen einen Hinweis auf die ihnen innewohnende "Lebenskraft" - so wie sie seit langem vermutet und vorhergesagt wurde. Allerdings zeigten auch unbelebte Staubkörner, wenn sie fein genug waren, die selben Bewegungen im Wassertropfen.

Weder Brown, noch Ingenhousz, lieferte den eigentlichen Grund für dieses seltsame Verhalten der Partikel. Auffällig war allerdings für beide, dass dieses Phänomen nur auftrat, wenn die Partikel und Pollen eine gewisse Größe (max. 5 Mikrometer) nicht überschritten.

Mangels brauchbarer Theorie herrschte dann erstmal vier Jahrzehnte Stillstand in der "Brownschen Bewegung". Viele hielten sie für eine optische Täuschung oder thermische Konvektion, bis der deutsche Mathematiker und Physiker Ludwig Christian Wiener (1826-1896) sich die Thematik erneut ernsthaft zur Brust nahm und 1867 erkannte, dass es sich dabei weder um eine Sinnestäuschung, noch um sowas wie "Lebenskraft" handelt, sondern um einen ersten Hinweis auf die allgemeine Wärmebewegung, die allen Teilchen zu eigen ist.

Diese Molekülbewegung wurde durch Pioniere der Thermodynamik wie Clausius und Boltzmann zwischen 1856 und 1860 in ihren Theorien über Gasdruck und Entropie (siehe "Wärme, was ist das eigentlich?") vorhergesagt, blieb aber Theorie, da (noch) unsichtbar. Wiener erbrachte endlich einen Beweis für diese Annahmen der neu entstandenen Theorien der Thermodynamik.

Erste Messung

Der schottische Physiker James Clerk Maxwell (1831-1879) war es schließlich der diese Bewegungen der Moleküle berechnete - nein, er lieferte mit seinen elektromagnetischen Gleichungen auch das theoretische Feld, auf dem heutige Atom-, Kern- und Quantenphysiker noch ackern.

Mit einer Verbindung aus Algebra und Geometrie gelang es ihm, Elektromagnetismus als Wechselspiel zwischen elektrischen und magnetischen Kräften zu beschreiben. Er konnte als erster berechnen, wie sich diese elektrischen und magnetischen Felder als elektromagnetische Wellen mit konstanter Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegen. Die Lichtgeschwindigkeit von 3x10⁸ m/s (oder 1,08 Mrd. km/h) wurde übrigens bereits 1849 durch Hippolyte Fizeau (1819-1896) mithilfe eines rotierenden Zahnrads und eines 8,6 km entfernten Spiegels recht genau gemessen.

Neben dem Elektromagnetismus befasste sich Maxwell lange Zeit mit der additiven Farbmischung und Farbenblindheit. Als Beweis für die additive Farbmischung veröffentlichte er 1861 auch gleich das erste (dauerhafte) Farbfoto der Geschichte. Doch damit nicht genug des Forscherdrangs: 1856 wies er nach, dass die Ringe des Saturn ebenso aus einer Unmenge kleiner fester Körper bestehen müssen wie Galaxiennebel.

Zwischen 1860 und 1866 arbeitete er parallel an der kinetischen Gastheorie (die Maxwell-Boltzmann-Verteilung beschreibt die Geschwindigkeitsverteilung von Gasmolekülen), an den Gleichungen zum Elektromagnetismus (1864 veröffentlicht) und schuf in "A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field" (1865) die Synthese von Elektrizität, Magnetismus und Licht.

Seine Fähigkeit komplexe Systeme mathematisch zu beschreiben (mit Verteilungen, Feldern und Dynamik) machen ihn nicht nur zum Begründer der Statistischen Mechanik. Seine wegweisenden Arbeiten zur wellenartigen Natur der Teilchen inklusive des Lichts, machen ihn auch zu einem Architekten der modernen Physik - fast vergessen: begnadeter Baustatiker war er auch noch.

Erster Beweis

"Das Tiefste und Fruchtbarste, das die Physik seit Newton entdeckt hat." – so würdigte Albert Einstein 1931 Maxwells Werk anlässlich der 100. Wiederkehr des Geburtstages, des mit 48 Jahren leider früh verstorbenen, wahrscheinlich bedeutensten Physikers des 19. Jahrhunderts.

Albert Einstein, der bis heute sicher bekannteste Physiker aller Zeiten, schloss wie Maxwell seine Schulzeit mit Bestnoten in Algebra, Geometrie, Darstellender Geometrie und Physik ab. Anders lautende Meldungen sind falsch. Die Schulnote 6 (in all diesen Fächern) entspricht in der Schweiz der Bestnote. Ihm sollte gelingen, worauf Dalton, Brown, Maxwell und Boltzmann hingearbeitet haben: die Verbindung von Beobachtung, Berechnung und Theorie zu einem neuen physikalischen Weltbild und der endgültige statistische Beweis der Existenz einzelner Atome und Moleküle.

Geboren 1879 in Ulm, zieht seine Familie bald nach seiner Geburt nach München, wo er im Luitpold-Gymnasium unter dem autoritären Klima leidet und bald als aufmüpfiger Eigenbrödler gilt. 1894 verläßt er das Gymnasium ohne Abschluss, übersiedelt mit seiner Familie nach Mailand und kurz darauf nach Aarau in der Schweiz.

Dort genießt er das liberale, den Intellekt fördernde Klima, schließt mit erwähnten Bestnoten in Naturwissenschaften und Mathematik die Schule ab und studiert von 1896 bis 1900 am Eidgenössischen Polytechnikum (heute ETH Zürich). Sein Diplom erlangt er als Fachlehrer für Mathematik und Physik.

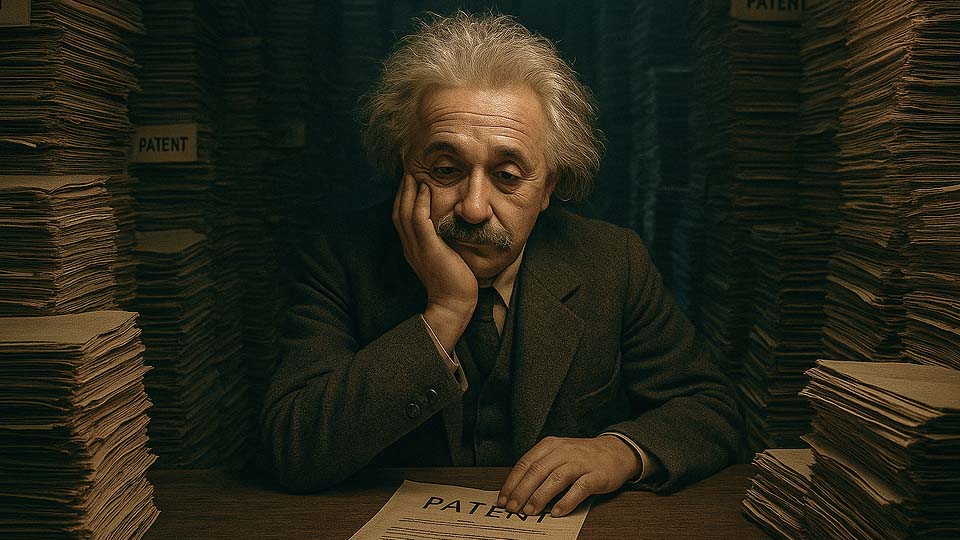

Es folgen Arbeitslosigkeit, Tätigkeit als Hauslehrer und ab 1902 eine wenig fordernde Anstellung am Patentamt Bern. In dieser Zeit entwickelt er Ideen, die in seinem "Wunderjahr" 1905 in Form von fünf bahnbrechenden Veröffentlichungen das Licht der Welt erblicken:

"Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt" - Einführung des Lichtquants, Erklärung des photoelektrischen Effekts

"Zur Elektrodynamik bewegter Körper" - Grundlegung der Speziellen Relativitätstheorie

"Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?" - Erste Formulierung von E = mc²

"Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen" - Einsteins Dissertation

"Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen" - in dieser Arbeit zur Brownschen Molekularbewegung formuliert Einstein eine Theorie, die die Brownsche Bewegung mit der Hypothese erklärt, dass die Pfade der Teilchen die Wärmebewegung der Flüssigkeitsmoleküle zur Ursache haben.

Des Weiteren führt er darin ein statistisches Modell für das Zittern der Teilchen ein, inklusive Herleitung einer Formel für die mittlere quadratische Verschiebung eines Teilchens in Abhängigkeit von Zeit, Temperatur, Viskosität und Teilchengröße. Die Bewegung wird als nicht-deterministischer, also als zufälliger und durch Wahrscheinlichkeit gesteuerter, Prozess beschrieben.

Er zeigt, wie man anhand dieser Formel die Avogadro-Zahl und damit die Anzahl von Molekülen in einem Mol bestimmen kann. Der tatsächliche Wert von Avogadro-Zahl und damit der Teilchen in einem Mol wurden erst in den 60er Jahren definiert. Einstein arbeitete mit einem experimentell ermittelten Wert, basierend auf seiner Theorie zur Brownschen Bewegung. Dabei verband er seine Formel mit der beobachteteten Verschiebung der Teilchen. Das neue daran war die Berechnung makroskopischer Bewegungen mit mikroskopischen Konstanten.

Ein Mol ist die Einheit der Stoffmenge und wurde zusammen mit der Avogadro-Konstante 2019 auf die exakte Anzahl von 6,02214076 x 10²³ Teilchen festgelegt. Die Zahl wurde so berechnet, dass 1 mol Teilchen mit einer Masse von x atomaren Masseneinheiten möglichst genau x Gramm sind. Die Teilchenart muss dabei angegeben werden, es kann sich um Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen oder andere Teilchen handeln.

Den letzten Teil der Arbeit bildet Einsteins Schlussfolgerung, dass er damit einen theoretischen Beweis für die Existenz von Molekülen liefere. Die kinetische Wärmetheorie wird mit einem sichtbaren Phänomen verbunden. Die Formulierung bleibt bewußt vorsichtig und wird später durch Jean Perrin im Experiment bestätigt (1908–1913). Das war der endgültige experimentelle Beweis für die Existenz von Atomen und Molekülen und dafür erhielt Perrin 1926 den Nobelpreis für Physik.

Einstein erhielt seinen Nobelpreis für seine im Juni 1905 erschienene Arbeit "Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt" - Kurztitel "Über den photoelektrischen Effekt" - im Jahr 1921. Sie legt das Fundament für die später aufkommende Quantenphysik.

Manchmal hat man einfach ein gutes Jahr - und manche ein derart gutes, das es auch nach über 100 Jahren noch Geschichte(n) schreibt. Einstein bewies mit seiner Arbeit "Zur Brownschen Molekularbewegung" nicht nur, dass das Unsichtbare berechnet werden kann – dass das Atom keine Idee mehr war, sondern Teil der Wirklichkeit.

Die weitere Entwicklung der Teilchenphysik wird noch weiter ins Kleinste vorstoßen und dort mit Wucht auf den Kern des (Gold-)Atoms treffen. Das bietet Stoff, aus dem der zweite Teil dieser kurzen Artikelreihe besteht: "Kernphysik: von Rutherford bis Hahn"