So alt wie die Idee der Stromerzeugung mithilfe eines Fusionsreaktors Mitte des letzten Jahrhunderts ist auch die immer wieder neue Prognose "Praktisch nutzbar in den nächsten 40 Jahren". Die Fertigstellung von ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), dem internationalen Versuchsreaktor im südfranzöschischen Cadarache, war ursprünglich für 2016 geplant und nach etlichen Verzögerungen und massiver Kostensteigerung ist die Inbetriebnahme nun zwischen 2034 und 2036 geplant.

Bei der Realisierung des Wunsches, im Atomkern enthaltene Bindungsenergie einer beinahe unbegrenzten Ressource (Wasserstoff) in elektrische Energie umzuwandeln, hat man es mit nicht gerade kleinen technischen Hürden und daraus resultierenden längeren Zeitspannen zu tun. Beginnen wir mit einer verkürzten Liste der wichtigsten Etappen der Historie ITERs.

Gut Ding braucht Weile

Nicht nur Baumängel und Maßabweichungen von Bauteilen aufgrund verschiedener Produktionsorte, die rund um den Globus verstreut sind, erschweren ein zügiges Vorankommen dieses Mammutprojektes. Alleine die schiere Anzahl der beteiligten Länder machen gemeinsame Entscheidungen kompliziert und erhöhen zusätzlich den bürokratischen Vorlauf für jede kleine Planänderung. Der Turmbau zu Babel ist dabei eine in Cardarache nicht gern gehörte Metapher, aber angesichts der bisherigen Verzögerungen und Kostensteigerungen drängt sie sich förmlich auf. Betrug der ursprüngliche Kostenvoranschlag bescheidene 5 Mrd. Euro, werden die Gesamtkosten mittlerweile auf 20 Mrd. Euro geschätzt. Es ist nicht besonders vermessen anzunehmen, dass auch diese finanzielle Latte locker gerissen werden wird.

ITER war aber ohnehin nie als Kraftwerk konzipiert, das gleich nach Fertigstellung relativ umweltfreundlich Energie ins europäische Stromnetz einspeisen sollte. Vielmehr sollen die beteiligten Staaten und Forschungsinstitute gemeinsam von den Erfahrungen während des Baus profitieren um ihrerseits in den jeweiligen Heimatländern endlich diese (bisher nur auf dem Reißbrett existierende) fantastische Möglichkeit unerschöpflicher und günstiger Energieversorgung in Form zukünftiger, weiterentwickelter Reaktormodelle für ihre Bürger bereitstellen zu können.

Angesichts von Zukunftsperspektiven wie begrenzte Ressourcen fossiler Brennstoffe oder abbauwürdiger Uranvorkommen und des immerwährenden Klimawandels, scheinen die bisherigen Kosten eigentlich nicht allzu hoch im Vergleich zu den immensen Ausgaben für beispielsweise Rüstung oder Überwachung der Bürger in den beteiligten Staaten.

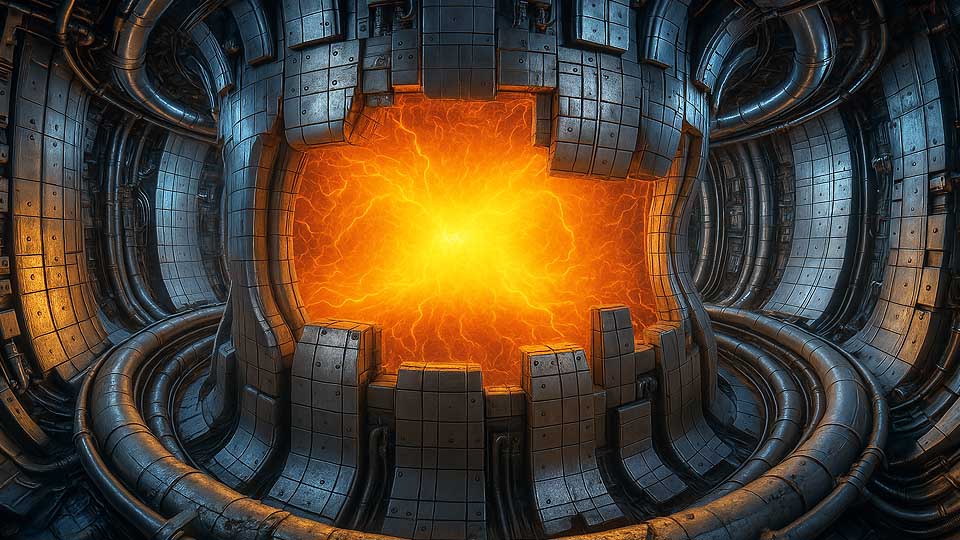

Das eigentliche Problem ITERs bzw. die große Frage nach seiner Sinnhaftigkeit liegt aber nicht nur im ziemlich beschaulichen Voranschreiten des Baus selbst, sondern auch im schon ziemlich in die Jahre gekommenen Konzept des TOKAMAK - Reaktors. Dieses wurde von - Friedensnobelpreisträger und "Vater der Wasserstoffbombe" - Andrei Sacharow und Igor Tamm bereits im Jahre 1950(!) entwickelt und kam 1962 im ersten TOKAMAK (dem russischen T-63) zum Einsatz. Dieses Konzept des Plasmaeinschlusses innerhalb eines Torus galt bei der Planung ITERs als am vielversprechendsten. Schließlich war es bereits erprobt und Alternativen fanden erst in den letzten Jahren den Weg aus der Theorie in die Praxis.

Während in Südfrankreich also noch die internationalen Besucherkomitees in Begleitung von Ingenieuren und politischen Sprechern die Bautrupps zwischen den noch verpackten Einzelteile bestaunen können, ist man andernorts bereits mitten in der Erprobung verschiedener Ansätze und Bauformen.

Die Konkurrenten

- - in Hefei in der chinesischen Provinz Anhui ist man stolz, im EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) das Plasma für über 16 Minuten bei, für die Fusion nötigen, 100 Millionen Grad halten zu können.

- - in Greifswald in Norddeutschland läuft bereits der Wendelstein 7-X (W7-X). Dabei handelt es sich um eine alternative Bauform: den Stellerator, der im Vergleich zum Tokamak die Fusion bei geringeren Temperaturen ermöglicht und gleichzeitig leichter das Plasma stabil halten soll. Der Rekord liegt bereits bei über 8 Minuten.

- - in Naka, Japan, in der Präfektur Iberaki, wurde der bisher größte Tokamak-Reaktor in Betrieb genommen - der JT-60SA. In ihm sind Temperaturen von bis zu 200 Millionen Grad möglich.

- - am National Ignition Facility (NIF) in Kalifornien, USA, gelang es mithilfe eines Lasersystems eine Fusionsreaktion auszulösen, die (angeblich) mehr Energie erzeugt als für die Zündung benötigt wird. Hier liegt der Schwerpunkt der Forschung aber an der Initiierung des Fusionsprozesses, nicht am aufrecht halten des Plasmas bzw. der Fusion.

- - auch am britischen JET (Joint European Torus) in Culham sieht man sich führend beim Verhältnis von aufgewendeter Energie zu freigesetzter Energie (16 MW), was rund 65% der in die Fusion gesteckten Energiemenge bedeutet.

Die Fusionsforschung scheint also tatsächlich langsam in die Gänge zu kommen und zu den ursprünglich rein staatlichen Forschungseinrichtungen erscheinen auch immer mehr private Unternehmen (vor allem in USA und GB) auf der Bildfläche. Bei der Rechnung "investierte Energie durch freigestzte Energie" wird noch kräftig geschummelt: die komplette erforderliche Energie für die Aufrechterhaltung der Fusion plus des Betriebs der gesamten Anlage wird stets schöngerechnet. Aber es geht voran.

Neue Konzepte wie der Stellerator, verschiedene Ansätze bei Zündung und Stromerzeugung und nicht zuletzt die beschleunigte theoretische Arbeit durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz lassen heutzutage die prognostizierten "40 Jahre" realistisch(er) erscheinen. Aber ob ITER das dann noch erleben wird, steht in den (vor sich hin fusionierenden) Sternen. Inzwischen kann man ja Artikel auf TechnoSoph|Physik lesen.